大師的失望與希望

弗蘭克· 蓋裡(Frank Gehry)在今年二月底滿了80歲。

“迪士尼音樂廳”(Walt Disney Concert Hall)的成功——在聲學和建築學上取得的勝利, 鞏固了他與洛杉磯有時不穩的關係。 他於1947年將家從多倫多遷移到了洛杉磯。 蓋裡成了一個令人驚奇的流行文化的偶像。 他為時尚商店蒂凡尼公司(Tiffany)設計了珠寶系列;他在已故電影導演西德尼·波拉克的紀錄片中出演主角;參加了動畫片《辛普森》(The Simpsons)的拍攝。

他繼續參加新的設計工作, 設計了阿布達比的古根海姆博物館(Guggenheim Museum), 並且幫助改進了華盛頓的艾森豪(Dwight Eisenhower)紀念碑的設計。

可是, 如果說, 蓋裡現在是站在一個山頂上——他耗費的他的職業生涯的許多時間努力攀登這個山頂。 他受到一種強烈的雄心壯志的驅動。 這種雄心壯志經常隱藏在他的質樸無華的外表下面——然而, 此刻, 這個山頂本身在他的腳下開始崩潰。

所有問題中最讓蓋裡煩惱的是, 他認為是他的職業生涯的頂點的兩個建設項目被推遲。 這兩個專案, 一個是洛杉磯的“格蘭德大道”(Grand Avenue)混合用途開發工程;一個是紐約布魯克林的“大西洋院”(Atlantic Yards)開發工程。

前不久, 蓋裡在他的辦公室進行了一次內容廣泛的談話。 在他的談話中, 失望與希望交替表現出來。 蓋裡說:“這兩個項目的現狀使我感到失望。 在我的一生中, 我希望設計像這樣的項目, 它們一直沒有出現。 突然間, 我有了這兩個項目。 我為它們花費了五年的時間。 然而, 它們都推遲了。 使我有很大的失落感。 ”

對於全球經濟危機的反應, 蓋裡像他的許多同行一樣, 被迫大幅減少雇員。 他說, 現在他的工作人員是一年前的一半。 從廣義來看, 蓋裡從設計位於西班牙畢爾巴鄂的“古根海姆博物館”以來, 他的藝術大家的設計方式,

面臨“一代人的換崗”

對於年輕的建築師來說, 蓋裡組織他的事務所的方式和綜合新的技術的方法仍然是鼓舞人的。 但對於他們中的一些人來說, 蓋裡的工作也表現了他主要是依靠容易的錢和在建築上的名聲。 他們對蓋裡近來的大膽嘗試和設計的易上鏡頭的建築不感興趣。這些建築有所謂的建築名星設計的所謂的“簽名建築”(signature buildings),以及更多的生態友好設計或“向貧窮宣戰”的設計——例如在農村提供經濟適用房。另一些年輕的建築師正在超越建築事務所的明星模式,走向社會的,甚至匿名的設計創新。

這些轉變大多數是不令人吃驚的,甚至是可以預料的。這是“一代人的換崗”(a generational changing of the guard)。但蓋裡過去十年的全球聲望的範圍和信貸快速崩潰中止了建築計畫,在建築史上是獨一無二的事件。暫時,蓋裡似乎不會雇用新的人員,在他的工作室裡的設計模型,一個是巴拿馬的,一個是普林斯頓大學的——一個堆碼在另一個上面。這個工作室仿佛安靜下來。

並且,蓋裡受到他的最大項目的變動的明顯傷害。布魯克林開發專案最初規劃多達16幢高層建築。他一直說他自己作為一個孤獨的人才,在他的職業生涯的最初十年,由近視的開發商和缺少原則性的同事,推到了職業的邊緣。

他說,由於最近受到的挫折,他對接愛阿布達比的委託感到高興。他新設計的古根海姆博物館位於薩迪亞特島(Saadiyat)的一個已規劃的文化區。他對再次與前古根海姆博物館館長湯瑪斯·克倫斯(Thomas Krens)合作感到興奮。克倫斯現在是這個阿布達比開發專案的帶頭人。

蓋裡說:“最初我不願意做這個項目。我認為我不應該來這兒。它太遙遠了。這是一種新的文化,我年齡太大,難以弄懂它。然而,克倫斯說服我來到這兒。如果我不接手這個項目,我的事務所將比現在小得多。這項工作可能幫助我渡過這場經濟危機。”

在80歲的時候,蓋裡仍然渴望接受新的概念和形象,仍然表現出高度的敏感,繼續保持對更年輕的同行的競爭優勢。

雖然他說,他做了努力,不去花費太多的時間老是想著過去,或考慮沒有他,他的合作夥伴會怎能樣工作,但他不能完全驅逐那樣的想法。蓋裡承認,他擔心,沒有他,他的事務所將變成什麼,並且,他積極地為蓋裡建築事務所的未來形態考慮各式各樣的選擇。

蓋裡說:“我試圖不向後看,因為沒有起多少作用。但當你到達我的年齡時,你會對繼承問題感到焦慮。”

他將洛杉磯介紹給世界

在某些方面,與他的大多數全球著名的同行相比,在對付經濟危機和隨之而來的節約預算及裁減人員問題上,蓋裡所處的地位更好。畢竟,他用非常便宜的材料,包裝了他的早期住房和商業項目。

蓋裡借鑒波普藝術家的創作手法,在設計專案中使用起波紋的金屬或硬紙板的外形,確立了他的名聲。蓋裡回憶說,在1978年,他決定友善地離開他的最大的客戶羅思公司(Rouse Co.),並且努力開始將他的工作人員從大約50名建築師削減到3名。

蓋裡說:“如果我必須做,我準備再次這樣做。現在,如果要節儉,我已做好準備。為什麼要為花哨的細節和材料花費全部的錢?你不需要它。你能用樸素的東西獲得激情。”

儘管如此,在過去的幾年,蓋裡的建築事務所沒有發生意外。蓋裡希望這個機構成為全球性的,並且他在努力走向這個目標。

在另一方面,蓋裡對目前的形勢和他的年齡做了讓步。他說,儘管已做了許多準備工作,他放棄了為自己和他的家庭在威尼斯建造一幢住房的計畫。他說,他將分割這塊地,一塊給他的在蓋裡事務所工作的兒子薩姆,另外兩塊分別給在事務所工作的年輕建築師——他的人事主管梅格漢·勞埃德(Meaghan Lloyd)和阿蘭德·德瓦拉賈(Anand Devarajan)。

蓋裡說,他和他妻子將留在加利福尼亞州聖莫尼卡22街的小屋裡。這是他在上個世紀七十年代後期出名和改變設計風格的地方。就在這個時候,他斷絕了與他的最大的客戶羅思公司(Rouse Co.)聯繫,並且努力重新開始他的職業生涯。

他說,他明白,他不可能實現轉移到巴黎的長期夢想。蓋裡說:“我希望去巴黎,並且在過去許多年,我一直幻想我將去那兒生活。但我不知道是否能實現這個願望。我認為我會留在這兒——聖莫尼卡22街。”

無論他到什麼地方,他的遺產都是安全的——特別是那些與洛杉磯有關的遺產。當然,先於他在這兒的偉大建築師——包括亨利·格林(Henry Greene)、理查·諾伊特拉(Richard Neutra)、魯道夫·辛德勒(Rudolf Schindler)和其他的建築師。如果說這些建築師與別的地方的先鋒風格有很強的聯繫,將世界帶給洛杉磯,那麼,蓋裡所做的是相反的事。通過設計幾個立足於幾個大陸的、結合本地美學的、風格獨特的項目,他將洛杉磯介紹給世界。

弗蘭克·蓋裡訪談錄:

本文為1995年7月走訪蓋裡時在聖塔·莫尼卡辦公室的訪談成果。目的為描述他長期而著名的職業生涯中所發展的技巧,以及闡述他工作中相當重要的觀念,而不著重於他如何進入所謂的解構主義建築師(De-constructivist)的團體。

你的建築師職業生涯大約開始於30年前,雖然你只有在專業性的工作幾年後才獲得公開的表彰。你的生涯似乎不像你那個時代其他那些知名的建築師般仔細地規劃。你那有幾分冒險的生涯非常引人興趣。特別是,如果有關你的工作……

你已抓得住從事建築的壓力感,我全然不追求那種感受。我從未嘗試借著連續地創造出議論性的敘述來為自己定位或產生持續的壓力,例如,像彼得·艾森曼(Peter Eisenman)。我的生涯已是相當筆直;我很高興你說“30年”,通常人們說“自從你到達及你完成你的房子,然後……”但我1962年就在執業中,到1978年,當我完成我的房子時,我已開業16年了。

你的業務似乎是站在介於實用本位的專業主義與激進的試驗間一個有趣的立場。你是如何讓自己從一個相當平和的立場轉變到較激進的立場?

其實這是同一件事情。建築師為他的客戶工作是非常合乎邏輯的,而其客戶是世界的一分子也是社會的一分子。想完成某特殊工作的特定客戶便會來找我們。在經過一番討論後,客戶瞭解這項工作是與個人相關的,他們也知道我會聽他們的意見。我不會說“噢!我不願意這麼做,我不在乎你要睡覺的地方的地板上是否有個洞。”

對我而言,與客戶的關係是非常重要的。假如客戶是一個法人組織,而我卻無法與其總裁談話時,我不會接受這件工作。

你的工作似乎是深深地植根於洛杉磯,看起來好像是四處觀察,注意你的四周正發生什麼事並做出適當的反應,而不是閉門造車。你認為居住在洛杉磯對於你的敏感度和工作方式有何影響?

我有時也會想如果我留在多倫多是否也會發生同樣的事情。這是你無法知道的;當我於20世紀50年代來到洛杉磯時,也算是一種拓荒者。以下所述與工作的成果有關:在戰後,洛杉磯的快速成長是因為氣候及國家經濟成長的結果,此地吸引人們是因為它提供機會。洛杉磯城在變動,每件事情都非常快速地發生;由於氣候及能源的發展,你不必建立永久性的題材,它正是戰後的速食文化可以達到最高表現的地方。在經過戰爭後,我們想要每件事都是快速的……

整個體系被設計成可以立刻獲得所要的東西,沒有後續的結構,沒有合法的結構,沒有歷史……所以我們可以很快地反應,每個人都在尋找工作,政策是膨脹性及多元化。洛杉磯是一塊白色的畫布;它是空白的。

所以,對你而言,它不僅是個機會之處,看起來也像是你可以順利地傳達某些意見的一個重要因素。你的貢獻像是欲顯示二次世界大戰後在美國所創立之即時文明的文化深度……這表示當時你和一些在洛杉磯且常與你接觸的藝術家共同參與工作的一種態度。像大衛斯(Ron Davis)或班斯頓(Billy Al Bengston)在你事業的發展上扮演什麼樣的角色?

我在藝術上的偏好與我生活居住的環境相去甚遠,這樣讓我有時會感到在洛城的舒適。追溯以往,我就對藝術感興趣;在加拿大,當我還是小孩時,媽媽帶我到博物館去。我的意思是我時常去而且我現在仍然如此。當時洛城的藝術家們並不作畫;他們非常感興趣的是如汽車之裝飾、噴漆……的方式,他們是在投擲東西……是一種完結的迷信,一種對於不同類之完美工作的運用。Bengston在金屬表面上做了一些花與軍人的圖像、星星與條紋之類的東西,由這些東西我知道可以在我的四周找到靈感以發展出對每一樣東西的欣賞……

你與他們之間的關係是如何開始的呢?

藝術總是吸引我,當我離開學校並開始建築師的工作時,我覺得建築師們不是非常易於接納。當時在洛城我有幾棟建築物正在構築中,我會到工地去,而發現有多位藝術家正在看建築物的結構。我看到Bengston, Ed Moses, Kenny Price, Larry Bell以及一些我只知其名不知其人的藝術家們。能讓這些我認為比建築師更好的人來欣賞我的作品是一種有趣的感覺,事情就是這樣,我們便成了朋友。不只是一些社交的事情,我也被列入他們的許多計畫中,而我是他們惟一願意交談的建築師,所以我會認識Ron Davis,Rauschenberg Jas-per Johns以及Richard Serra等人……

他們都住在洛杉磯嗎?

不,但他們會來參加展示會,或為一些方案計畫而來……他們有永遠開不完的會,以及只有上帝知道他們幹些其他的什麼事……他們就像一個花樣繁多的大家庭一般。

那麼,不純粹是關於洛城的大眾了;你也和某類更為短暫的藝術景物相關聯……

是的,我也得與古典音樂世界有所牽連,我曾經做過康克德鎮臨時建築(Con-corde Pavilion),而我是被位於好萊塢區的音樂協會所聘請。所以我必須認識一些音樂家,不只是本地的,但是你知道,像經過這裡的Brendel和Boulez……我有一陣子沒見過他們,但我仍和他們保持聯絡。透過我的工作,我必須認識這些人,當時我正和他們一起工作,所以這是一種自然的過程。但是我們之間並非大多是工作關係,而多半是社交的關係。我有過這種形態的生活……但是我並未因此而得到任何利益。

那麼你究竟從他們那裡得到什麼?

高格調、許多的構想……那是非常令人振奮的。

然而,你早期之意識性的工作比較接近一些將地域縮為最小的主張,勝於接近你那些藝術家朋友之工業廣告、海報。例如:登辛格工作室似乎對於將泥磚屋之建築視為道德主義的解釋,比對於即時文化的表明而言,有更多的事可做。如此分界是否分出你的藝術生活與你的職業性的活動?

登辛格工作室實際上是一個非常有觀念的計畫,它並非是一個毫無創意業務的自然演變的產物。我對於高速公路及速食文化仍有許多保留。登辛格工作室方案是一個嘗試,想在洛城紊亂的都市環境中創造出一片具邊際效應且可控制的天地。當我在修建它時,每個人的印象都很深刻,我知道如果忽略了與城市之間具有潛能的介面,是一種非常受限的態度。

在這個方案之後,我對洛城變得具有較少的道德主義,而對於發展我的建築式樣與城市之製作關係更感到興趣。

接觸藝術景觀似乎讓你遠離無創意的建築模式,而那正是你事業的進步。又是什麼造成你和你的藝術界朋友有所不同?對你而言,當一個建築師又有何特殊之處呢?

對此我從沒有很明確清晰的界定,那就是我為什麼和歐登堡(Claes Oldenburg)一起做“雙筒望遠鏡”。我對於建築與雕刻間的變化很有興趣,對於如果歐登堡變為一個建築師,他會怎麼做感興趣。我發現根本的不同處就在於我們如何去做。作為一個建築師,你可以做出這些很棒的外形,但是之後你就必須在其上打許多洞以適合內部的功能;在建築品質上有些事情是非常確定的,如其附件、其內部的預先設計。或許我變醜陋了,但是我認為製作藝術的人們像是評論家之類,他們會寫下來、畫出來、彩繪出來、建造出來,但它卻只是一種評語,一種評論到底發生了什麼事;它大約是自四周的環境擷取片段,在現實中加入一些點子,然後使它能被人們瞭解。所不同的是建築師必須去面對預算、建築法規及地心引力,但是總而言之,我認為畫家才最困難的問題:在面對一塊白色的畫布、一枝畫筆以及一堆的色彩時,到底該如何畫下第一筆?

但是在你作一個建築師的同時,你更直接地投入環境的造型中。你必須親身去建造城鎮,而這就是為什麼你的工作變得更密切連貫,而缺少獨立性,它帶有比較實質的責任……

那只是一個藉口。在許久以前,我便瞭解這是建築業逃避去變動、去升級、去反擊、去面對白色畫布之冒險等責任的一種方式。建築師躲在功能、預算、建築法規、地心引力、客戶及時間等的後面,那是一種逃避責任的行為!人們由於懶惰或由於沒有任何的天分或任何的好點子,而逃避自己的責任。我卻必須解決所有這些問題,而後呢?你該做些什麼呢?

關於所有這些變動及最近累增之團體,特別是在美國建築業界裡,要求社會責任、政治及生態改革,你有何看法?你認為當一個建築師想以空白的畫布似的來面對他的職業時,他的責任在哪裡?

那也是一種藉口,似鐘擺來回地搖擺。我剛收到美國建築師協會的雜誌,他們有一個委員會想要提升能推動商業之上等的建築術。我較傾向於此而不喜歡革新建築(Progressive Architecture)的立場。革新建築正以法蘭普頓(Frampt;on)社會主義者專用術語演說,述說建築業的命運該予以救助,而不必給予太多甜頭與舒適,給予一些基本的……因此大家都是平等的。我認為它是一種煽動的議論,因為它並不須考慮有多少錢是花在娛樂及休閒上,花在看電影上……這個錢花得正確嗎?我們為什麼要去看電影?我們為什麼要去看足球賽?當還有這麼多貧窮饑餓的人們時,為什麼我們要花這麼多錢在無足輕重的東西上?要去參加一個音樂會是反社交的嗎?是崇拜名流嗎?此種理智地提高層次算是政策上的不正確嗎?就因為不是每個人都瞭解它。當然,我們有社會問題,但是我們最好在這些問題變為建築方面的評論之前先解決它們。最重要的事情是你能在那裡所銷售的價位,以及我所認為的,每個人都能出得起那個價錢。我可以告訴你,在原則上我無法同意的事,我就不會接受這份工作。

使用同樣的新馬克思主義者專用術語而言,或許我們應該說,的確是由於目前而言,或許我們應該說,的確是由於目前經濟的體制,至少有一建築勞動力漸增的部門正取得一完全正規的不在場證明,來充當不安定的力量,而不是充當現存空間結構的再生團體。假如你是那個必要部門的成員,政策的改革不會應用到你身上……

我認為建築師的角色是鼓舞人們以及去充實他們的生活,給他們一個事情會愈來愈好的希望……去參與它們。我想這並不只是我們建築師的責任,同時也是人們的責任,而這是從你固守的價值觀、個人行為的原則、互相尊重的慣例等分隔出來的。愛周圍所有的人及事物,我全然確信此事。我不會去蓋一棟迎合胃口型的建築物,對人以看不起的口氣說話是一種侮辱。然而,在建築業界卻尚有一種極幼稚的氣氛:建築師認為他們必須拯救世界。當你還是個小孩子的時候,你認為如果你踏到地上的裂縫,就會摔傷祖母的背,你曾聽過孩子們如此說嗎?那是一種動力的推測。我想建築師們以為他們具有某些改變世界之不可思議的力量,而因此傾向于做出太高貴的行動,他們總是在尋找可以拯救每一樣東西的一種制度。我記得,我也曾經有這種感覺。歷史證明了我們不曾做出任何事。最終,你可將90%;的美國建築物丟到廢物堆裡。大人物的看法是正確的。

在你所說的話中隱含有另一種形態的責任:那就是發展一種環境的意識,提供一被認可的實物體,以達到另一種立刻滿足的需求。這與你以前所描述的戰後加州不被承認下發展。有關你的工作,尤其是你早期的作品——如隆·大衛斯住宅(Ron Davis House)、你自己的房子,及臨時性的當代(The Temporary Contemporary)……——較有爭議性的品質之一是採用粗制的、便宜的、人造的、批量生活的工業材料,像厚紙板、鏈條、三合板、瀝青……以及有意地在細節處予以粗制。對於粗糙品的審美觀,你是如何開始思考到這些手工藝品的潛力不從心的?

我接受的是傳統建築教學計畫的訓練,並跟隨一些人當學徒,在工作中他們教我如何去細認大理石、木材、金屬、泥灰、石材以及所有雅致的細小物品。我跟著賴特、格林兄弟、密斯·凡·德羅以及勒·柯布西耶研究一些細部的工作。當我在1962年開始我自己的事業時,我發現很難找到預算來做這些事情。我蓋了一些建築物,想表現它們;我著迷於從整體觀念到各細節間創造出一個完美的階層分類之可能性。我試過,但是並未有所需的工藝技巧;就是不存在,細部工作變成了德勞的且失敗的。想做這些東西的人對於他們的產品都失去了社會責任。

我開始找尋另一種方式來做這件事,當時我是偶然見到Rauschenberg與Jasper Johns的工作……他們正在利用廢物製作藝術品,這激發了我去探究將它用在建築上的構想。我心想假如人們能將笨拙的手藝技巧之可見性質認為是它的特色,並將它看成畫布上的一種色彩,它便有可能成為一種價值。在那時,我將鏈條聯結之柵欄看成一種可怕的病態,我認為它是很恐怖;人們怎麼可能做出這樣的東西……那時我蓋了一些大樓,而以鏈條聯結的柵欄作為結尾。我真的很生氣,我認為那是違反社會制度、違反人性的……但是在憤怒中,我開始去注視它。我認為鏈條聯結只是一種結構,它只是一種惹人厭的附件。我到一家做鏈條的工廠去,而我發現,他們只有四個人工作,卻可在一小時之內製造出與從洛杉磯商業區到聖塔·莫尼卡海灘的高速公路同長度的鏈條。我發現世上有數百家工廠生產這種材料,我詢問他們是否可以有所變化,因為我想知道人們可以將它做成什麼樣子。他們卻說:你瞧!我們製造並銷售掉所有我們所做的,我們並不需要任何點子,我們也不需要任何人來告訴我們任何事,我們不需要任何的創意。

然後,當我做了這些紙椅之後,我也對厚紙板有了相同的經驗。紙廠的人看到這紙椅時會來見我,且很興奮,但他們不是真的有興趣。我以為他們會有興趣而能贊助一些事情。同樣的,他們可以賣掉他們所生產的一切東西,所以何必還要麻煩……

這讓我對外界產生好奇,我發現文明否認了這些已被世界各地廣泛使用之材料的真實存在性。假如你去一些有錢人居住的峽谷路段,在這一路上,每間有圓柱及楣梁的白色屋子前面有一個網球場,必然也有一個以鏈條連結之柵欄。人人討厭鏈條柵欄,但卻沒有人注意它。他們所看到的是網球場,而網球場是有錢的象徵。

怎麼會有如此大多數的否認卻大量使用的情形?這種矛盾的情形非常有趣。

所以在你能覺察四周所發生的事情的潛力之前,你必須經過一些所謂唯美道德觀的中止治療……

我必須讓它成為更能被接受的情況,我想找出它固有的特質使它更美。我建造聖塔·莫尼卡廣場停車場(Santa Monica Place Garage)時,便以鏈條圍住它,但是當我在蓋這棟建築時,大家都非常生氣:只要你是無可避免地使用它,那還好,但如果你是刻意地使用它,那就成了一種威脅。我曾因設計上使用鏈條而被拒絕了許多工作,每個人都以為我一定會加上鏈條。人們就是無法拒絕在驢子身上加條尾巴,這是件可笑的事。當我接下路尤接法律學校(Loyola Law School)的工作時,客戶說:“我們喜歡你的作品,但我們不要任何的鏈條。”我回答說:“沒問題,我同意,我也不喜歡它。”我設計了該建築,而其中有一間空調機房必須被設置在地面上;為了保護它,校方又希望在周圍設置鏈條柵欄。他們要求我如此做,而我說:“不可能,我曾答應你們不採用任何鏈條的。”我讓他們自己去做;我只是要讓他們知道,他們所說的話有多愚蠢。

我有一位親近的律師朋友,他曾取笑過我的鏈條作品,幾年前,他在貝佛利山置了一棟六百萬的房子,而他對廚房感到困擾。他要我過去看看,我從他的走廊、廚房、飯廳、客廳及臥室瞭解到,他所看到的是一座網球場。我告訴他:“你不覺得局促不安嗎?”而他問:“為什麼?”然後我告訴他:“我曾想轉變你對鏈條的看法,你真的很愛它了。”而他卻說:“你是什麼意思?”我說:“好吧!從你的每個房間裡出去,都可看到鏈條聯結之柵欄。”他是個非常機靈的人,他看著我說:“那是個網球場呀!”他仍不瞭解我所說的。

你的作品有一個非常獨特的品質是以傾斜的幾何做試驗,而且是零星的數量。是否地心引力與慣性是你必須拒絕的傳統教育以便求進步之事?

我曾說服菲力浦·詹森(Philip John-son)回歸樸素簡化。前幾天,他打電話給我,告訴我他已走回直線設計。他發誓那是新的東西,一種像再次的反潮流,它曾流行過,又過時了。在蓋完畢爾巴鄂的古根漢姆博物館(Guggenheim Museum)及路易士住宅後,我覺得好像在這方面的研究已達到了極限,而我想我可以再次嘗試極小化主義。不管你相不相信,我仍然喜歡極小化主義。

但是站在你的立場,難道只講究流行嗎?以一位藝術工作者而言,你不是被認為是宣傳流行的嗎?

我並不覺得如此。不,我不認為這是一種流行……我告訴你,我現在是從何處獲此概念的。我曾一直思考過這件事,假如我說我活到現代,且是紊亂的現代,我可能不知不覺地感染了。但是由於我正談到它,我大概就不會如此認為了。

那就是你永遠活在現代之敘述的危險性;你必須定義出能夠逃逸之臨界距離的法則。

但是我所謂活在現代是由你自己定義的。也許那就是我應該說出來以避免困擾:縱使現代是由其他人所決定,我只是建立了我自己對現代的觀點。

好吧!那麼為何你在隆·大衛斯住宅開始玩起斜角的幾何呢?

由正交轉移至透視是從隆·大衛斯而來,因為他當時正在作畫,而大概是透視的構圖。令我著迷的事實是:他能夠作畫,但他無法造出它們;他無法將它們變為三維空間的物體。

我決定使用房子為例來教他如何做,但卻未能成功……我找了一個房間,用筆將透視畫法之消失點畫在牆上,然後,我拉細繩,以釘子釘在位於房間中央的建築物模型之上。當我移動各消失點時,他對空間作出奇怪的描線圖,這和他在描線圖內畫線工作有關,我想他會理解,但並非如此,而你可以看出這些美觀的三維空間細繩懸吊在模型之上,你可看出它們如何工作,你可借著移動細繩調整它們以適合雕刻品或地形,直到在地形上,雕刻品的外形看起來覺得舒服。這就是我們如何執行此方案的方法。建築物的場所很漂亮,對海洋的視野很廣。房子是從外部觀察與從內部眺望之間調和的成果。我要讓屋頂高與山丘平行,如此一來,你可以看到整個房子。屋頂也傾斜至指向車道之軸上;你走到車道上,傾斜的屋頂有受歡迎的感覺……當你駕車環繞,輪廓慢慢地出現,如果駕車環繞此建物,屋頂變為此房子受歡迎的標誌。這種方式非常有趣,而我花費了許多時間讓此部分能對建築物的場所做完全的控制。我們也須經由這些試驗為入場的順序編曲,你可以看到它哢哢作響。

向傳統宣戰:拒絕筆直

洛杉磯的海濱城市摩尼卡是弗蘭克·蓋裡的第二家鄉,蓋裡用他的建築勾畫了這個城市獨特的風景線。儘管蓋裡的鄰居們曾將他改造的自家住宅稱為“垃圾”而加以指責,甚至還以搬家的行為來表示心中的不滿,但現在小城上的居民卻應該感謝蓋裡用豐富的想像力給都市景觀增添的那份回味無窮的光線和天際。

我們的城市正在以從未有過的速度變化著,快得讓我們看不見歷史看不見現在。因此,也許充滿想像的世界才是對我們面前灰色視野的最好拯救。原定3月在中華世紀壇舉辦的《沸騰的天際線——弗蘭克·蓋裡和美國加州當代建築師的視野》因故延期,不如讓我們先在文字與圖像中體驗一下蓋裡那澎湃想像力所具有的力量

美國人喜歡把弗蘭克·蓋裡(Frank Gehry)叫作“另一個富蘭克”,因為前頭有了個大名鼎鼎的富蘭克·賴特(Frank·L·Wright)。而蓋裡卻不喜歡不斷地被人拿來和賴特做比較,他老是強調說,他不是賴特那種類型的人。

的確,比起賴特那充滿深情的“與地面平行又緊緊紮根在地面上的建築,好像在無限地延伸自己”的理想,蓋裡的所作所為則明顯是要把傳統的建築逼上絕路,他的作品因拋棄直線條和傳統的方盒子式的造型方式,偏愛生動的曲線與不同尋常的材料而超然卓絕。他的建築大膽、富有活力又與眾不同。如今,他已經成為一個家喻戶曉的名字,除了那一個富蘭克,本世紀以來的其他建築師無出其右。

想像力復興古城

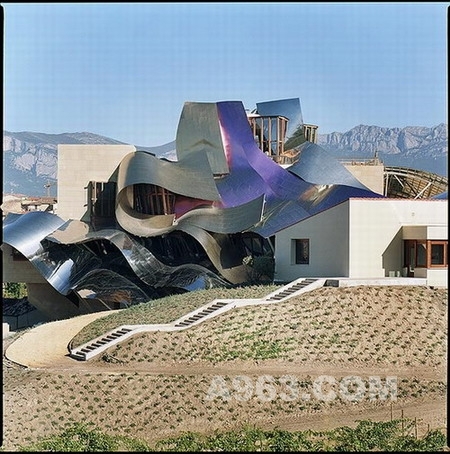

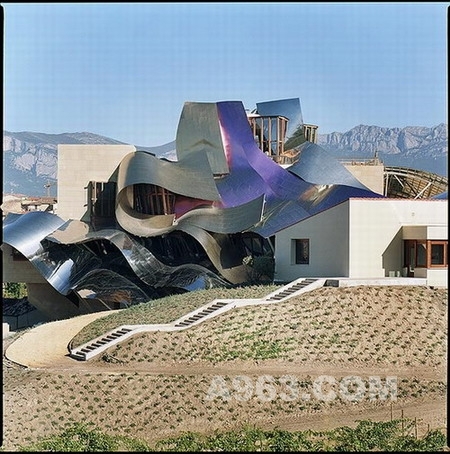

1991年,西班牙北部城市畢爾巴鄂(Bilbao)市政府與古根海姆基金會共同做出了一項對城市未來發展影響極為深遠的決定:邀請美國建築大師弗蘭克·蓋裡為該市即將興建的古根海姆博物館進行建築設計。

畢爾巴鄂市始建於1300年,因優良的港口而逐漸興盛,在西班牙稱雄海上的年代成為重要的海港城市,17世紀開始日漸衰落。19世紀時,因出產鐵礦而重新振興,成為重要的造船中心。但20世紀中葉以後再次式微,1983年的一場洪水更將其舊城區嚴重摧毀,整個城市雪上加霜,頹勢難挽,雖百般努力卻苦無良策。

為城市復興大計,畢市政府決議發展旅遊業,但該市歷史不長、名頭不響、風俗不奇、景色不佳,兼乏名人舊跡,各種可能的旅遊資源一一欠奉,如何吸引外埠人士前來觀光成為頭號難題。多方問計之下,終於決定興建一家現代藝術博物館,寄希望於歐洲眾多藝術愛好者的“文化苦旅”。而紐約古根海姆博物館一向是收藏現代藝術的重鎮,其基金會早有向歐洲擴張之意,雙方一拍即合,要將新的博物館營造成當代的藝術奇跡。

博物館選址於城市門戶之地——舊城區邊緣、內維隆河(Nervion River)南岸的藝術區域,河水從城市的中心穿過然後流入大海,它在城市的復興計畫中扮演著重要的角色。懸在纜繩上的雍容的坎普·沃拉丁(Puente de La Salve),人行橋在水面上劃出一道寬闊的弧線,這是西班牙建築師和工程師聖地牙哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)的設計作品。畢市政府說新建的博物館應與這座具有紀念意義的橋發生關係,並且還應該有居高臨下的地位,從那裡可以看到整個城市。

實際的情況是,這座19世紀的城市是建在較高的水位上,但是藝術博物館的選址卻是在水平線的低處。因此從街道上望去,它是襯托了其他建築而不是壓倒了它們。面對如此重要而富於挑戰性的任務,蓋裡給出了一個迄今為止建築史上最大膽的解答:他讓建築穿越高架路下部,並在橋的另一端設計了一座50米高的石灰岩塔,使建築對高架橋形成抱攬、涵納之勢,進而與城市融為一體,以高架路為紐帶,蓋裡將這棟建築旺盛的生命活力輻射入城市的深處,也使這座高塔成為藝術博物館的標誌物。

整個建築由一群外覆鈦合金板的不規則雙曲面體量組合而成,其形式與人類建築的既往實踐均無關涉,超離任何習慣的建築經驗之外。流動的造型呼應著內維隆河粼粼的水波,而鈦金屬閃亮的光芒則暗示著對古城工業傳統的傳承。因為北向逆光的原因,建築的主立面終日將處於陰影中,蓋裡聰明地將建築表皮處理成向各個方向彎曲的雙曲面,這樣,隨著日光入射角的變化,建築的各個表面都會產生不斷變動的光影效果,避免了大尺度建築在北向的沉悶感。

博物館的室內設計極為精彩,尤其是入口處的中庭設計,被蓋裡稱為“將帽子扔向空中的一聲歡呼”,它創造出以往任何高直空間都不具備的、打破簡單幾何秩序性的強悍衝擊力,曲面層疊起伏、奔湧向上,光影傾瀉而下,直透人心,使人目不暇接,百不能指其一。在此中庭下,人們被調動起全部參與藝術狂歡的心理準備,踏上與庸常經驗告別的渡口。有鑒於賴特在紐約古根海姆博物館設計中對藝術展品不夠尊重的教訓,蓋裡的展廳設計簡潔靜素,為藝術品創造一個安逸的棲所。

古根海姆博物館極大地提升了畢爾巴鄂市的文化品格,1997年落成開幕後,它迅速成為歐洲最負盛名的建築聖地與藝術殿堂。據說自古根海姆博物館修建以來,畢市的旅遊收入增加了近5倍,而花在古根海姆博物館上的投資兩年之內就盡數收回,畢爾巴鄂一夜間成為歐洲家喻戶曉之城、一個新的旅遊熱點。弗蘭克·蓋裡也由此確立了其在當代建築的宗師地位。

建築對話搖滾樂

2000年6月在西雅圖新落成的“體驗音樂”博物館(Experience Music Project,以下簡稱EMP),又一次將蓋裡的名字與反叛精神聯繫在一起,另兩個人的名字是吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)和保羅·艾倫(Paul Ellen)。

吉米·亨德里克斯,美國搖滾音樂的傳奇人物,傳說他以將靈魂出賣給魔鬼作為交換,獲得了無人能及的吉他演奏技巧,1970年死於吸毒和酗酒時年僅28歲,而由他組建的名為“體驗”(Experience)的樂隊,曾使無數20世紀60年代的美國人著迷。保羅·艾倫,儘管風頭常常為比爾·蓋茨壓過,卻也是微軟公司不折不扣的創始人,其公司的誕生對當代產生了深刻的影響,而他恰巧也是個亨德里克的忠實樂迷。EMP正是保羅·艾倫為紀念吉米·亨德里克而建。

搖滾精神對於業主保羅·艾倫來說便是反叛精神,亦即與傳統相決裂,艾倫希望可以通過建築的形式加以詮釋,而恐怕當今世界上,沒有哪一個當代建築師的作品比蓋裡更具備表現這種精神的條件了。

打量EMP,傳統建築中牆與屋頂的區別已不復存在,街面上也看不到傳統意義上的立面。建築體量從地面平滑地隆起,外形則像一堆砸在地上的電吉他,靈感來自于年輕時蓋裡對搖滾樂手將樂器堆在車廂上,鎮日奔波趕場的印象。不同類的金屬表面和不同的色彩就像一首喧囂的搖滾樂曲:金色、紅色、淺藍色分別代表艾倫收集的幾支名吉他,紫色代表吉米·罕醉克斯寫的一首歌「紫霧」(Purple Haze)。EMP的建築材料也不同尋常。蓋裡用鋁合金和不銹鋼包裹了他幾乎所有的20世紀90年代以後的建築。但以前,例如古根海姆博物館中,除了建築表面為單色以外,金屬飾面片材形狀相當規則,幾近面磚效果;在EMP中,金屬飾面片材形狀則極不規則,每片都要單獨製作。室內牆與頂棚連為一體,行走其間,宛如置身洞穴,不時會遇到出人意料的凸出或懸掛的體量。總而言之,EMP與通常人們心目中的建築概念相去甚遠。除了建築師以外,大概每個從它身邊經過的人都會問:“瞧,那是什麼?”

雖然整個建築被鋁合金和不銹鋼包裹得閃閃發光,室內卻相當素。從室內看去,整個建築的結構邏輯十分清晰。經防火外包處理的不規則鋼拱,像蒼老的古樹一樣與閃亮的金屬裝修並肩而立。展櫃所附著的內牆也是粗糙的防火材料的天然質感,未加掩蓋或修飾。但這些構件的形式相當不規則,大量的曲線使之更接近表現主義的某些手法。換而言之,在EMP的室內設計中,表現主義的情感宣洩多於粗野主義的結構邏輯。加之各種當代最先進的高技術設備,使EMP成為一個粗野主義、表現主義與高技派的混合體。

在EMP中,高技術所築成的是一個荒蠻的形象。站在主廳裡向通往商業區的大臺階望去,你會感到你似乎置身於洞穴之中,四壁崎嶇,岩石倒持,不規則的開頭和器官般的部件仿佛出自笨拙的雙手。而事實上為實現這種效果,無論從設計還是建造上都需要大量勞動和耐心。用技術處心積慮地去實現一個設想中精確的藝術理想,而這一藝術理想卻遠遠在返回從前,就像回到文明之初的野蠻狀態。

1929年蓋裡生於加拿大,十七歲隨家人遷居到洛杉磯。先後在南加州大學、麻塞諸塞州理工學院和哈佛大學攻讀建築學。1962年蓋裡成立蓋裡事務所,受洛杉磯城市文化特質及當地激進藝術家的影響,蓋裡的建築銳意探討鐵絲網、波形板、加工粗糙的金屬板等廉價材料在建築上的運用,並採取拼貼、混雜、並置、錯位、模糊邊界、去中心化、非等級化、無向度性等各種手段,挑戰人們既定的建築價值觀和被捆縛的想像力。

從某種程度上說,蓋裡是個形式主義者。在他的建築裡,形式的表現方面被大大強調而從不追隨功能。蓋裡同時也做雕塑和傢俱。談到他的設計,他說:“我從來沒覺得不同的藝術家做的有什麼兩樣。”其反叛性的設計風格不僅顛覆了幾乎全部經典建築美學原則,也橫掃現代建築,尤其是“國際式”建築的清規戒律與陳詞濫調。

終於,越來越多的人容忍了蓋裡,理解了蓋裡,並日益認識到蓋裡的創作對於這個世界的價值。1989年,整整60歲的弗蘭克·蓋裡榮獲了國際建築界的頂級大獎——普利茨克建築獎,這時,他已從一個叛逆的青年變成一位蒼蒼長者,儘管已功成名就,聲譽傾蓋一時,但他從來沒有停止過向新的建築可能性的追問,沒有停止過向自由深處抵進的步伐。

他們對蓋裡近來的大膽嘗試和設計的易上鏡頭的建築不感興趣。這些建築有所謂的建築名星設計的所謂的“簽名建築”(signature buildings),以及更多的生態友好設計或“向貧窮宣戰”的設計——例如在農村提供經濟適用房。另一些年輕的建築師正在超越建築事務所的明星模式,走向社會的,甚至匿名的設計創新。這些轉變大多數是不令人吃驚的,甚至是可以預料的。這是“一代人的換崗”(a generational changing of the guard)。但蓋裡過去十年的全球聲望的範圍和信貸快速崩潰中止了建築計畫,在建築史上是獨一無二的事件。暫時,蓋裡似乎不會雇用新的人員,在他的工作室裡的設計模型,一個是巴拿馬的,一個是普林斯頓大學的——一個堆碼在另一個上面。這個工作室仿佛安靜下來。

並且,蓋裡受到他的最大項目的變動的明顯傷害。布魯克林開發專案最初規劃多達16幢高層建築。他一直說他自己作為一個孤獨的人才,在他的職業生涯的最初十年,由近視的開發商和缺少原則性的同事,推到了職業的邊緣。

他說,由於最近受到的挫折,他對接愛阿布達比的委託感到高興。他新設計的古根海姆博物館位於薩迪亞特島(Saadiyat)的一個已規劃的文化區。他對再次與前古根海姆博物館館長湯瑪斯·克倫斯(Thomas Krens)合作感到興奮。克倫斯現在是這個阿布達比開發專案的帶頭人。

蓋裡說:“最初我不願意做這個項目。我認為我不應該來這兒。它太遙遠了。這是一種新的文化,我年齡太大,難以弄懂它。然而,克倫斯說服我來到這兒。如果我不接手這個項目,我的事務所將比現在小得多。這項工作可能幫助我渡過這場經濟危機。”

在80歲的時候,蓋裡仍然渴望接受新的概念和形象,仍然表現出高度的敏感,繼續保持對更年輕的同行的競爭優勢。

雖然他說,他做了努力,不去花費太多的時間老是想著過去,或考慮沒有他,他的合作夥伴會怎能樣工作,但他不能完全驅逐那樣的想法。蓋裡承認,他擔心,沒有他,他的事務所將變成什麼,並且,他積極地為蓋裡建築事務所的未來形態考慮各式各樣的選擇。

蓋裡說:“我試圖不向後看,因為沒有起多少作用。但當你到達我的年齡時,你會對繼承問題感到焦慮。”

他將洛杉磯介紹給世界

在某些方面,與他的大多數全球著名的同行相比,在對付經濟危機和隨之而來的節約預算及裁減人員問題上,蓋裡所處的地位更好。畢竟,他用非常便宜的材料,包裝了他的早期住房和商業項目。

蓋裡借鑒波普藝術家的創作手法,在設計專案中使用起波紋的金屬或硬紙板的外形,確立了他的名聲。蓋裡回憶說,在1978年,他決定友善地離開他的最大的客戶羅思公司(Rouse Co.),並且努力開始將他的工作人員從大約50名建築師削減到3名。

蓋裡說:“如果我必須做,我準備再次這樣做。現在,如果要節儉,我已做好準備。為什麼要為花哨的細節和材料花費全部的錢?你不需要它。你能用樸素的東西獲得激情。”

儘管如此,在過去的幾年,蓋裡的建築事務所沒有發生意外。蓋裡希望這個機構成為全球性的,並且他在努力走向這個目標。

在另一方面,蓋裡對目前的形勢和他的年齡做了讓步。他說,儘管已做了許多準備工作,他放棄了為自己和他的家庭在威尼斯建造一幢住房的計畫。他說,他將分割這塊地,一塊給他的在蓋裡事務所工作的兒子薩姆,另外兩塊分別給在事務所工作的年輕建築師——他的人事主管梅格漢·勞埃德(Meaghan Lloyd)和阿蘭德·德瓦拉賈(Anand Devarajan)。

蓋裡說,他和他妻子將留在加利福尼亞州聖莫尼卡22街的小屋裡。這是他在上個世紀七十年代後期出名和改變設計風格的地方。就在這個時候,他斷絕了與他的最大的客戶羅思公司(Rouse Co.)聯繫,並且努力重新開始他的職業生涯。

他說,他明白,他不可能實現轉移到巴黎的長期夢想。蓋裡說:“我希望去巴黎,並且在過去許多年,我一直幻想我將去那兒生活。但我不知道是否能實現這個願望。我認為我會留在這兒——聖莫尼卡22街。”

無論他到什麼地方,他的遺產都是安全的——特別是那些與洛杉磯有關的遺產。當然,先於他在這兒的偉大建築師——包括亨利·格林(Henry Greene)、理查·諾伊特拉(Richard Neutra)、魯道夫·辛德勒(Rudolf Schindler)和其他的建築師。如果說這些建築師與別的地方的先鋒風格有很強的聯繫,將世界帶給洛杉磯,那麼,蓋裡所做的是相反的事。通過設計幾個立足於幾個大陸的、結合本地美學的、風格獨特的項目,他將洛杉磯介紹給世界。

弗蘭克·蓋裡訪談錄:

本文為1995年7月走訪蓋裡時在聖塔·莫尼卡辦公室的訪談成果。目的為描述他長期而著名的職業生涯中所發展的技巧,以及闡述他工作中相當重要的觀念,而不著重於他如何進入所謂的解構主義建築師(De-constructivist)的團體。

你的建築師職業生涯大約開始於30年前,雖然你只有在專業性的工作幾年後才獲得公開的表彰。你的生涯似乎不像你那個時代其他那些知名的建築師般仔細地規劃。你那有幾分冒險的生涯非常引人興趣。特別是,如果有關你的工作……

你已抓得住從事建築的壓力感,我全然不追求那種感受。我從未嘗試借著連續地創造出議論性的敘述來為自己定位或產生持續的壓力,例如,像彼得·艾森曼(Peter Eisenman)。我的生涯已是相當筆直;我很高興你說“30年”,通常人們說“自從你到達及你完成你的房子,然後……”但我1962年就在執業中,到1978年,當我完成我的房子時,我已開業16年了。

你的業務似乎是站在介於實用本位的專業主義與激進的試驗間一個有趣的立場。你是如何讓自己從一個相當平和的立場轉變到較激進的立場?

其實這是同一件事情。建築師為他的客戶工作是非常合乎邏輯的,而其客戶是世界的一分子也是社會的一分子。想完成某特殊工作的特定客戶便會來找我們。在經過一番討論後,客戶瞭解這項工作是與個人相關的,他們也知道我會聽他們的意見。我不會說“噢!我不願意這麼做,我不在乎你要睡覺的地方的地板上是否有個洞。”

對我而言,與客戶的關係是非常重要的。假如客戶是一個法人組織,而我卻無法與其總裁談話時,我不會接受這件工作。

你的工作似乎是深深地植根於洛杉磯,看起來好像是四處觀察,注意你的四周正發生什麼事並做出適當的反應,而不是閉門造車。你認為居住在洛杉磯對於你的敏感度和工作方式有何影響?

我有時也會想如果我留在多倫多是否也會發生同樣的事情。這是你無法知道的;當我於20世紀50年代來到洛杉磯時,也算是一種拓荒者。以下所述與工作的成果有關:在戰後,洛杉磯的快速成長是因為氣候及國家經濟成長的結果,此地吸引人們是因為它提供機會。洛杉磯城在變動,每件事情都非常快速地發生;由於氣候及能源的發展,你不必建立永久性的題材,它正是戰後的速食文化可以達到最高表現的地方。在經過戰爭後,我們想要每件事都是快速的……

整個體系被設計成可以立刻獲得所要的東西,沒有後續的結構,沒有合法的結構,沒有歷史……所以我們可以很快地反應,每個人都在尋找工作,政策是膨脹性及多元化。洛杉磯是一塊白色的畫布;它是空白的。

所以,對你而言,它不僅是個機會之處,看起來也像是你可以順利地傳達某些意見的一個重要因素。你的貢獻像是欲顯示二次世界大戰後在美國所創立之即時文明的文化深度……這表示當時你和一些在洛杉磯且常與你接觸的藝術家共同參與工作的一種態度。像大衛斯(Ron Davis)或班斯頓(Billy Al Bengston)在你事業的發展上扮演什麼樣的角色?

我在藝術上的偏好與我生活居住的環境相去甚遠,這樣讓我有時會感到在洛城的舒適。追溯以往,我就對藝術感興趣;在加拿大,當我還是小孩時,媽媽帶我到博物館去。我的意思是我時常去而且我現在仍然如此。當時洛城的藝術家們並不作畫;他們非常感興趣的是如汽車之裝飾、噴漆……的方式,他們是在投擲東西……是一種完結的迷信,一種對於不同類之完美工作的運用。Bengston在金屬表面上做了一些花與軍人的圖像、星星與條紋之類的東西,由這些東西我知道可以在我的四周找到靈感以發展出對每一樣東西的欣賞……

你與他們之間的關係是如何開始的呢?

藝術總是吸引我,當我離開學校並開始建築師的工作時,我覺得建築師們不是非常易於接納。當時在洛城我有幾棟建築物正在構築中,我會到工地去,而發現有多位藝術家正在看建築物的結構。我看到Bengston, Ed Moses, Kenny Price, Larry Bell以及一些我只知其名不知其人的藝術家們。能讓這些我認為比建築師更好的人來欣賞我的作品是一種有趣的感覺,事情就是這樣,我們便成了朋友。不只是一些社交的事情,我也被列入他們的許多計畫中,而我是他們惟一願意交談的建築師,所以我會認識Ron Davis,Rauschenberg Jas-per Johns以及Richard Serra等人……

他們都住在洛杉磯嗎?

不,但他們會來參加展示會,或為一些方案計畫而來……他們有永遠開不完的會,以及只有上帝知道他們幹些其他的什麼事……他們就像一個花樣繁多的大家庭一般。

那麼,不純粹是關於洛城的大眾了;你也和某類更為短暫的藝術景物相關聯……

是的,我也得與古典音樂世界有所牽連,我曾經做過康克德鎮臨時建築(Con-corde Pavilion),而我是被位於好萊塢區的音樂協會所聘請。所以我必須認識一些音樂家,不只是本地的,但是你知道,像經過這裡的Brendel和Boulez……我有一陣子沒見過他們,但我仍和他們保持聯絡。透過我的工作,我必須認識這些人,當時我正和他們一起工作,所以這是一種自然的過程。但是我們之間並非大多是工作關係,而多半是社交的關係。我有過這種形態的生活……但是我並未因此而得到任何利益。

那麼你究竟從他們那裡得到什麼?

高格調、許多的構想……那是非常令人振奮的。

然而,你早期之意識性的工作比較接近一些將地域縮為最小的主張,勝於接近你那些藝術家朋友之工業廣告、海報。例如:登辛格工作室似乎對於將泥磚屋之建築視為道德主義的解釋,比對於即時文化的表明而言,有更多的事可做。如此分界是否分出你的藝術生活與你的職業性的活動?

登辛格工作室實際上是一個非常有觀念的計畫,它並非是一個毫無創意業務的自然演變的產物。我對於高速公路及速食文化仍有許多保留。登辛格工作室方案是一個嘗試,想在洛城紊亂的都市環境中創造出一片具邊際效應且可控制的天地。當我在修建它時,每個人的印象都很深刻,我知道如果忽略了與城市之間具有潛能的介面,是一種非常受限的態度。

在這個方案之後,我對洛城變得具有較少的道德主義,而對於發展我的建築式樣與城市之製作關係更感到興趣。

接觸藝術景觀似乎讓你遠離無創意的建築模式,而那正是你事業的進步。又是什麼造成你和你的藝術界朋友有所不同?對你而言,當一個建築師又有何特殊之處呢?

對此我從沒有很明確清晰的界定,那就是我為什麼和歐登堡(Claes Oldenburg)一起做“雙筒望遠鏡”。我對於建築與雕刻間的變化很有興趣,對於如果歐登堡變為一個建築師,他會怎麼做感興趣。我發現根本的不同處就在於我們如何去做。作為一個建築師,你可以做出這些很棒的外形,但是之後你就必須在其上打許多洞以適合內部的功能;在建築品質上有些事情是非常確定的,如其附件、其內部的預先設計。或許我變醜陋了,但是我認為製作藝術的人們像是評論家之類,他們會寫下來、畫出來、彩繪出來、建造出來,但它卻只是一種評語,一種評論到底發生了什麼事;它大約是自四周的環境擷取片段,在現實中加入一些點子,然後使它能被人們瞭解。所不同的是建築師必須去面對預算、建築法規及地心引力,但是總而言之,我認為畫家才最困難的問題:在面對一塊白色的畫布、一枝畫筆以及一堆的色彩時,到底該如何畫下第一筆?

但是在你作一個建築師的同時,你更直接地投入環境的造型中。你必須親身去建造城鎮,而這就是為什麼你的工作變得更密切連貫,而缺少獨立性,它帶有比較實質的責任……

那只是一個藉口。在許久以前,我便瞭解這是建築業逃避去變動、去升級、去反擊、去面對白色畫布之冒險等責任的一種方式。建築師躲在功能、預算、建築法規、地心引力、客戶及時間等的後面,那是一種逃避責任的行為!人們由於懶惰或由於沒有任何的天分或任何的好點子,而逃避自己的責任。我卻必須解決所有這些問題,而後呢?你該做些什麼呢?

關於所有這些變動及最近累增之團體,特別是在美國建築業界裡,要求社會責任、政治及生態改革,你有何看法?你認為當一個建築師想以空白的畫布似的來面對他的職業時,他的責任在哪裡?

那也是一種藉口,似鐘擺來回地搖擺。我剛收到美國建築師協會的雜誌,他們有一個委員會想要提升能推動商業之上等的建築術。我較傾向於此而不喜歡革新建築(Progressive Architecture)的立場。革新建築正以法蘭普頓(Frampt;on)社會主義者專用術語演說,述說建築業的命運該予以救助,而不必給予太多甜頭與舒適,給予一些基本的……因此大家都是平等的。我認為它是一種煽動的議論,因為它並不須考慮有多少錢是花在娛樂及休閒上,花在看電影上……這個錢花得正確嗎?我們為什麼要去看電影?我們為什麼要去看足球賽?當還有這麼多貧窮饑餓的人們時,為什麼我們要花這麼多錢在無足輕重的東西上?要去參加一個音樂會是反社交的嗎?是崇拜名流嗎?此種理智地提高層次算是政策上的不正確嗎?就因為不是每個人都瞭解它。當然,我們有社會問題,但是我們最好在這些問題變為建築方面的評論之前先解決它們。最重要的事情是你能在那裡所銷售的價位,以及我所認為的,每個人都能出得起那個價錢。我可以告訴你,在原則上我無法同意的事,我就不會接受這份工作。

使用同樣的新馬克思主義者專用術語而言,或許我們應該說,的確是由於目前而言,或許我們應該說,的確是由於目前經濟的體制,至少有一建築勞動力漸增的部門正取得一完全正規的不在場證明,來充當不安定的力量,而不是充當現存空間結構的再生團體。假如你是那個必要部門的成員,政策的改革不會應用到你身上……

我認為建築師的角色是鼓舞人們以及去充實他們的生活,給他們一個事情會愈來愈好的希望……去參與它們。我想這並不只是我們建築師的責任,同時也是人們的責任,而這是從你固守的價值觀、個人行為的原則、互相尊重的慣例等分隔出來的。愛周圍所有的人及事物,我全然確信此事。我不會去蓋一棟迎合胃口型的建築物,對人以看不起的口氣說話是一種侮辱。然而,在建築業界卻尚有一種極幼稚的氣氛:建築師認為他們必須拯救世界。當你還是個小孩子的時候,你認為如果你踏到地上的裂縫,就會摔傷祖母的背,你曾聽過孩子們如此說嗎?那是一種動力的推測。我想建築師們以為他們具有某些改變世界之不可思議的力量,而因此傾向于做出太高貴的行動,他們總是在尋找可以拯救每一樣東西的一種制度。我記得,我也曾經有這種感覺。歷史證明了我們不曾做出任何事。最終,你可將90%;的美國建築物丟到廢物堆裡。大人物的看法是正確的。

在你所說的話中隱含有另一種形態的責任:那就是發展一種環境的意識,提供一被認可的實物體,以達到另一種立刻滿足的需求。這與你以前所描述的戰後加州不被承認下發展。有關你的工作,尤其是你早期的作品——如隆·大衛斯住宅(Ron Davis House)、你自己的房子,及臨時性的當代(The Temporary Contemporary)……——較有爭議性的品質之一是採用粗制的、便宜的、人造的、批量生活的工業材料,像厚紙板、鏈條、三合板、瀝青……以及有意地在細節處予以粗制。對於粗糙品的審美觀,你是如何開始思考到這些手工藝品的潛力不從心的?

我接受的是傳統建築教學計畫的訓練,並跟隨一些人當學徒,在工作中他們教我如何去細認大理石、木材、金屬、泥灰、石材以及所有雅致的細小物品。我跟著賴特、格林兄弟、密斯·凡·德羅以及勒·柯布西耶研究一些細部的工作。當我在1962年開始我自己的事業時,我發現很難找到預算來做這些事情。我蓋了一些建築物,想表現它們;我著迷於從整體觀念到各細節間創造出一個完美的階層分類之可能性。我試過,但是並未有所需的工藝技巧;就是不存在,細部工作變成了德勞的且失敗的。想做這些東西的人對於他們的產品都失去了社會責任。

我開始找尋另一種方式來做這件事,當時我是偶然見到Rauschenberg與Jasper Johns的工作……他們正在利用廢物製作藝術品,這激發了我去探究將它用在建築上的構想。我心想假如人們能將笨拙的手藝技巧之可見性質認為是它的特色,並將它看成畫布上的一種色彩,它便有可能成為一種價值。在那時,我將鏈條聯結之柵欄看成一種可怕的病態,我認為它是很恐怖;人們怎麼可能做出這樣的東西……那時我蓋了一些大樓,而以鏈條聯結的柵欄作為結尾。我真的很生氣,我認為那是違反社會制度、違反人性的……但是在憤怒中,我開始去注視它。我認為鏈條聯結只是一種結構,它只是一種惹人厭的附件。我到一家做鏈條的工廠去,而我發現,他們只有四個人工作,卻可在一小時之內製造出與從洛杉磯商業區到聖塔·莫尼卡海灘的高速公路同長度的鏈條。我發現世上有數百家工廠生產這種材料,我詢問他們是否可以有所變化,因為我想知道人們可以將它做成什麼樣子。他們卻說:你瞧!我們製造並銷售掉所有我們所做的,我們並不需要任何點子,我們也不需要任何人來告訴我們任何事,我們不需要任何的創意。

然後,當我做了這些紙椅之後,我也對厚紙板有了相同的經驗。紙廠的人看到這紙椅時會來見我,且很興奮,但他們不是真的有興趣。我以為他們會有興趣而能贊助一些事情。同樣的,他們可以賣掉他們所生產的一切東西,所以何必還要麻煩……

這讓我對外界產生好奇,我發現文明否認了這些已被世界各地廣泛使用之材料的真實存在性。假如你去一些有錢人居住的峽谷路段,在這一路上,每間有圓柱及楣梁的白色屋子前面有一個網球場,必然也有一個以鏈條連結之柵欄。人人討厭鏈條柵欄,但卻沒有人注意它。他們所看到的是網球場,而網球場是有錢的象徵。

怎麼會有如此大多數的否認卻大量使用的情形?這種矛盾的情形非常有趣。

所以在你能覺察四周所發生的事情的潛力之前,你必須經過一些所謂唯美道德觀的中止治療……

我必須讓它成為更能被接受的情況,我想找出它固有的特質使它更美。我建造聖塔·莫尼卡廣場停車場(Santa Monica Place Garage)時,便以鏈條圍住它,但是當我在蓋這棟建築時,大家都非常生氣:只要你是無可避免地使用它,那還好,但如果你是刻意地使用它,那就成了一種威脅。我曾因設計上使用鏈條而被拒絕了許多工作,每個人都以為我一定會加上鏈條。人們就是無法拒絕在驢子身上加條尾巴,這是件可笑的事。當我接下路尤接法律學校(Loyola Law School)的工作時,客戶說:“我們喜歡你的作品,但我們不要任何的鏈條。”我回答說:“沒問題,我同意,我也不喜歡它。”我設計了該建築,而其中有一間空調機房必須被設置在地面上;為了保護它,校方又希望在周圍設置鏈條柵欄。他們要求我如此做,而我說:“不可能,我曾答應你們不採用任何鏈條的。”我讓他們自己去做;我只是要讓他們知道,他們所說的話有多愚蠢。

我有一位親近的律師朋友,他曾取笑過我的鏈條作品,幾年前,他在貝佛利山置了一棟六百萬的房子,而他對廚房感到困擾。他要我過去看看,我從他的走廊、廚房、飯廳、客廳及臥室瞭解到,他所看到的是一座網球場。我告訴他:“你不覺得局促不安嗎?”而他問:“為什麼?”然後我告訴他:“我曾想轉變你對鏈條的看法,你真的很愛它了。”而他卻說:“你是什麼意思?”我說:“好吧!從你的每個房間裡出去,都可看到鏈條聯結之柵欄。”他是個非常機靈的人,他看著我說:“那是個網球場呀!”他仍不瞭解我所說的。

你的作品有一個非常獨特的品質是以傾斜的幾何做試驗,而且是零星的數量。是否地心引力與慣性是你必須拒絕的傳統教育以便求進步之事?

我曾說服菲力浦·詹森(Philip John-son)回歸樸素簡化。前幾天,他打電話給我,告訴我他已走回直線設計。他發誓那是新的東西,一種像再次的反潮流,它曾流行過,又過時了。在蓋完畢爾巴鄂的古根漢姆博物館(Guggenheim Museum)及路易士住宅後,我覺得好像在這方面的研究已達到了極限,而我想我可以再次嘗試極小化主義。不管你相不相信,我仍然喜歡極小化主義。

但是站在你的立場,難道只講究流行嗎?以一位藝術工作者而言,你不是被認為是宣傳流行的嗎?

我並不覺得如此。不,我不認為這是一種流行……我告訴你,我現在是從何處獲此概念的。我曾一直思考過這件事,假如我說我活到現代,且是紊亂的現代,我可能不知不覺地感染了。但是由於我正談到它,我大概就不會如此認為了。

那就是你永遠活在現代之敘述的危險性;你必須定義出能夠逃逸之臨界距離的法則。

但是我所謂活在現代是由你自己定義的。也許那就是我應該說出來以避免困擾:縱使現代是由其他人所決定,我只是建立了我自己對現代的觀點。

好吧!那麼為何你在隆·大衛斯住宅開始玩起斜角的幾何呢?

由正交轉移至透視是從隆·大衛斯而來,因為他當時正在作畫,而大概是透視的構圖。令我著迷的事實是:他能夠作畫,但他無法造出它們;他無法將它們變為三維空間的物體。

我決定使用房子為例來教他如何做,但卻未能成功……我找了一個房間,用筆將透視畫法之消失點畫在牆上,然後,我拉細繩,以釘子釘在位於房間中央的建築物模型之上。當我移動各消失點時,他對空間作出奇怪的描線圖,這和他在描線圖內畫線工作有關,我想他會理解,但並非如此,而你可以看出這些美觀的三維空間細繩懸吊在模型之上,你可看出它們如何工作,你可借著移動細繩調整它們以適合雕刻品或地形,直到在地形上,雕刻品的外形看起來覺得舒服。這就是我們如何執行此方案的方法。建築物的場所很漂亮,對海洋的視野很廣。房子是從外部觀察與從內部眺望之間調和的成果。我要讓屋頂高與山丘平行,如此一來,你可以看到整個房子。屋頂也傾斜至指向車道之軸上;你走到車道上,傾斜的屋頂有受歡迎的感覺……當你駕車環繞,輪廓慢慢地出現,如果駕車環繞此建物,屋頂變為此房子受歡迎的標誌。這種方式非常有趣,而我花費了許多時間讓此部分能對建築物的場所做完全的控制。我們也須經由這些試驗為入場的順序編曲,你可以看到它哢哢作響。

向傳統宣戰:拒絕筆直

洛杉磯的海濱城市摩尼卡是弗蘭克·蓋裡的第二家鄉,蓋裡用他的建築勾畫了這個城市獨特的風景線。儘管蓋裡的鄰居們曾將他改造的自家住宅稱為“垃圾”而加以指責,甚至還以搬家的行為來表示心中的不滿,但現在小城上的居民卻應該感謝蓋裡用豐富的想像力給都市景觀增添的那份回味無窮的光線和天際。

我們的城市正在以從未有過的速度變化著,快得讓我們看不見歷史看不見現在。因此,也許充滿想像的世界才是對我們面前灰色視野的最好拯救。原定3月在中華世紀壇舉辦的《沸騰的天際線——弗蘭克·蓋裡和美國加州當代建築師的視野》因故延期,不如讓我們先在文字與圖像中體驗一下蓋裡那澎湃想像力所具有的力量

美國人喜歡把弗蘭克·蓋裡(Frank Gehry)叫作“另一個富蘭克”,因為前頭有了個大名鼎鼎的富蘭克·賴特(Frank·L·Wright)。而蓋裡卻不喜歡不斷地被人拿來和賴特做比較,他老是強調說,他不是賴特那種類型的人。

的確,比起賴特那充滿深情的“與地面平行又緊緊紮根在地面上的建築,好像在無限地延伸自己”的理想,蓋裡的所作所為則明顯是要把傳統的建築逼上絕路,他的作品因拋棄直線條和傳統的方盒子式的造型方式,偏愛生動的曲線與不同尋常的材料而超然卓絕。他的建築大膽、富有活力又與眾不同。如今,他已經成為一個家喻戶曉的名字,除了那一個富蘭克,本世紀以來的其他建築師無出其右。

想像力復興古城

1991年,西班牙北部城市畢爾巴鄂(Bilbao)市政府與古根海姆基金會共同做出了一項對城市未來發展影響極為深遠的決定:邀請美國建築大師弗蘭克·蓋裡為該市即將興建的古根海姆博物館進行建築設計。

畢爾巴鄂市始建於1300年,因優良的港口而逐漸興盛,在西班牙稱雄海上的年代成為重要的海港城市,17世紀開始日漸衰落。19世紀時,因出產鐵礦而重新振興,成為重要的造船中心。但20世紀中葉以後再次式微,1983年的一場洪水更將其舊城區嚴重摧毀,整個城市雪上加霜,頹勢難挽,雖百般努力卻苦無良策。

為城市復興大計,畢市政府決議發展旅遊業,但該市歷史不長、名頭不響、風俗不奇、景色不佳,兼乏名人舊跡,各種可能的旅遊資源一一欠奉,如何吸引外埠人士前來觀光成為頭號難題。多方問計之下,終於決定興建一家現代藝術博物館,寄希望於歐洲眾多藝術愛好者的“文化苦旅”。而紐約古根海姆博物館一向是收藏現代藝術的重鎮,其基金會早有向歐洲擴張之意,雙方一拍即合,要將新的博物館營造成當代的藝術奇跡。

博物館選址於城市門戶之地——舊城區邊緣、內維隆河(Nervion River)南岸的藝術區域,河水從城市的中心穿過然後流入大海,它在城市的復興計畫中扮演著重要的角色。懸在纜繩上的雍容的坎普·沃拉丁(Puente de La Salve),人行橋在水面上劃出一道寬闊的弧線,這是西班牙建築師和工程師聖地牙哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)的設計作品。畢市政府說新建的博物館應與這座具有紀念意義的橋發生關係,並且還應該有居高臨下的地位,從那裡可以看到整個城市。

實際的情況是,這座19世紀的城市是建在較高的水位上,但是藝術博物館的選址卻是在水平線的低處。因此從街道上望去,它是襯托了其他建築而不是壓倒了它們。面對如此重要而富於挑戰性的任務,蓋裡給出了一個迄今為止建築史上最大膽的解答:他讓建築穿越高架路下部,並在橋的另一端設計了一座50米高的石灰岩塔,使建築對高架橋形成抱攬、涵納之勢,進而與城市融為一體,以高架路為紐帶,蓋裡將這棟建築旺盛的生命活力輻射入城市的深處,也使這座高塔成為藝術博物館的標誌物。

整個建築由一群外覆鈦合金板的不規則雙曲面體量組合而成,其形式與人類建築的既往實踐均無關涉,超離任何習慣的建築經驗之外。流動的造型呼應著內維隆河粼粼的水波,而鈦金屬閃亮的光芒則暗示著對古城工業傳統的傳承。因為北向逆光的原因,建築的主立面終日將處於陰影中,蓋裡聰明地將建築表皮處理成向各個方向彎曲的雙曲面,這樣,隨著日光入射角的變化,建築的各個表面都會產生不斷變動的光影效果,避免了大尺度建築在北向的沉悶感。

博物館的室內設計極為精彩,尤其是入口處的中庭設計,被蓋裡稱為“將帽子扔向空中的一聲歡呼”,它創造出以往任何高直空間都不具備的、打破簡單幾何秩序性的強悍衝擊力,曲面層疊起伏、奔湧向上,光影傾瀉而下,直透人心,使人目不暇接,百不能指其一。在此中庭下,人們被調動起全部參與藝術狂歡的心理準備,踏上與庸常經驗告別的渡口。有鑒於賴特在紐約古根海姆博物館設計中對藝術展品不夠尊重的教訓,蓋裡的展廳設計簡潔靜素,為藝術品創造一個安逸的棲所。

古根海姆博物館極大地提升了畢爾巴鄂市的文化品格,1997年落成開幕後,它迅速成為歐洲最負盛名的建築聖地與藝術殿堂。據說自古根海姆博物館修建以來,畢市的旅遊收入增加了近5倍,而花在古根海姆博物館上的投資兩年之內就盡數收回,畢爾巴鄂一夜間成為歐洲家喻戶曉之城、一個新的旅遊熱點。弗蘭克·蓋裡也由此確立了其在當代建築的宗師地位。

建築對話搖滾樂

2000年6月在西雅圖新落成的“體驗音樂”博物館(Experience Music Project,以下簡稱EMP),又一次將蓋裡的名字與反叛精神聯繫在一起,另兩個人的名字是吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)和保羅·艾倫(Paul Ellen)。

吉米·亨德里克斯,美國搖滾音樂的傳奇人物,傳說他以將靈魂出賣給魔鬼作為交換,獲得了無人能及的吉他演奏技巧,1970年死於吸毒和酗酒時年僅28歲,而由他組建的名為“體驗”(Experience)的樂隊,曾使無數20世紀60年代的美國人著迷。保羅·艾倫,儘管風頭常常為比爾·蓋茨壓過,卻也是微軟公司不折不扣的創始人,其公司的誕生對當代產生了深刻的影響,而他恰巧也是個亨德里克的忠實樂迷。EMP正是保羅·艾倫為紀念吉米·亨德里克而建。

搖滾精神對於業主保羅·艾倫來說便是反叛精神,亦即與傳統相決裂,艾倫希望可以通過建築的形式加以詮釋,而恐怕當今世界上,沒有哪一個當代建築師的作品比蓋裡更具備表現這種精神的條件了。

打量EMP,傳統建築中牆與屋頂的區別已不復存在,街面上也看不到傳統意義上的立面。建築體量從地面平滑地隆起,外形則像一堆砸在地上的電吉他,靈感來自于年輕時蓋裡對搖滾樂手將樂器堆在車廂上,鎮日奔波趕場的印象。不同類的金屬表面和不同的色彩就像一首喧囂的搖滾樂曲:金色、紅色、淺藍色分別代表艾倫收集的幾支名吉他,紫色代表吉米·罕醉克斯寫的一首歌「紫霧」(Purple Haze)。EMP的建築材料也不同尋常。蓋裡用鋁合金和不銹鋼包裹了他幾乎所有的20世紀90年代以後的建築。但以前,例如古根海姆博物館中,除了建築表面為單色以外,金屬飾面片材形狀相當規則,幾近面磚效果;在EMP中,金屬飾面片材形狀則極不規則,每片都要單獨製作。室內牆與頂棚連為一體,行走其間,宛如置身洞穴,不時會遇到出人意料的凸出或懸掛的體量。總而言之,EMP與通常人們心目中的建築概念相去甚遠。除了建築師以外,大概每個從它身邊經過的人都會問:“瞧,那是什麼?”

雖然整個建築被鋁合金和不銹鋼包裹得閃閃發光,室內卻相當素。從室內看去,整個建築的結構邏輯十分清晰。經防火外包處理的不規則鋼拱,像蒼老的古樹一樣與閃亮的金屬裝修並肩而立。展櫃所附著的內牆也是粗糙的防火材料的天然質感,未加掩蓋或修飾。但這些構件的形式相當不規則,大量的曲線使之更接近表現主義的某些手法。換而言之,在EMP的室內設計中,表現主義的情感宣洩多於粗野主義的結構邏輯。加之各種當代最先進的高技術設備,使EMP成為一個粗野主義、表現主義與高技派的混合體。

在EMP中,高技術所築成的是一個荒蠻的形象。站在主廳裡向通往商業區的大臺階望去,你會感到你似乎置身於洞穴之中,四壁崎嶇,岩石倒持,不規則的開頭和器官般的部件仿佛出自笨拙的雙手。而事實上為實現這種效果,無論從設計還是建造上都需要大量勞動和耐心。用技術處心積慮地去實現一個設想中精確的藝術理想,而這一藝術理想卻遠遠在返回從前,就像回到文明之初的野蠻狀態。

1929年蓋裡生於加拿大,十七歲隨家人遷居到洛杉磯。先後在南加州大學、麻塞諸塞州理工學院和哈佛大學攻讀建築學。1962年蓋裡成立蓋裡事務所,受洛杉磯城市文化特質及當地激進藝術家的影響,蓋裡的建築銳意探討鐵絲網、波形板、加工粗糙的金屬板等廉價材料在建築上的運用,並採取拼貼、混雜、並置、錯位、模糊邊界、去中心化、非等級化、無向度性等各種手段,挑戰人們既定的建築價值觀和被捆縛的想像力。

從某種程度上說,蓋裡是個形式主義者。在他的建築裡,形式的表現方面被大大強調而從不追隨功能。蓋裡同時也做雕塑和傢俱。談到他的設計,他說:“我從來沒覺得不同的藝術家做的有什麼兩樣。”其反叛性的設計風格不僅顛覆了幾乎全部經典建築美學原則,也橫掃現代建築,尤其是“國際式”建築的清規戒律與陳詞濫調。

終於,越來越多的人容忍了蓋裡,理解了蓋裡,並日益認識到蓋裡的創作對於這個世界的價值。1989年,整整60歲的弗蘭克·蓋裡榮獲了國際建築界的頂級大獎——普利茨克建築獎,這時,他已從一個叛逆的青年變成一位蒼蒼長者,儘管已功成名就,聲譽傾蓋一時,但他從來沒有停止過向新的建築可能性的追問,沒有停止過向自由深處抵進的步伐。